Primero sintió como si pelusas o hilos se pegaran a la piel de la cara.

Con la picazón, se fregó el rostro para sacarse de encima esa molestia. Empezó como algo esporádico, pero con los días volvió a ocurrir. El acto de limpiar podía ser un simple pasar la mano y listo, pero otras veces hacía falta más y lo que de un lado se sacaba, se sentía volver por el otro. Cuando se tornaba insistente ofrecía un espectáculo de no estar bien de la cabeza: rascarse y rascarse, pasar la palma por la cara, fregarse. Inentendible para quien lo viera, nadie podía concebir qué tanto se sacaba.

Pelusas o hilos sueltos, babas del diablo, retazos de una telaraña que se adhería a lo primero que encontrara. La sensación iba dentro de esas ideas afines en que se nombra lo invisible y lo sutil.

Con el tiempo, a la cara siguió la cabeza. Y eso sonaba tonto, porque sobre el pelo, qué pelusa podía molestar. Empezaba a rascarse, a despeinarse, a acomodar el pelo de vuelta, sentía que mientras “resolvía” la cabeza, la cara se le desordenaba en sensaciones, como si fuera polvo que se barre y cae del otro lado, un caleidoscopio que al tocar y querer correr las pelusas, estas tomaban nuevas formas y se corrían a otros rincones de la cara y la cabeza.

No era grato, ni quedaba bien reaccionar así frente a la gente, intentó no quedar del lado de lo extraño y lo desubicado. Lo más incómodo se volvió sentir en la boca y no poder sacárselo de ninguna manera.

Con el tiempo aprendió a disimular, se había vuelto algo que hacía cuando nadie miraba, o que ocurría mientras el resto no se daba cuenta. El cuerpo y la mente se adaptan a los cambios, pero a lo que no pueden adaptarse es al empeoramiento acelerado.

Le costaba andar por la calle, subirse a los colectivos, estar parado en un tren sin evitar el “rasquido”, el refriegue, las uñas insistentes para sacarse las pelusas. Mil hilos le envolvían cada vez más y empezó a costarle moverse con soltura. Se le iban sumando el cuello, los brazos, la espalda y, por último, de la cintura para abajo. Aprovechaba al sentarse para empezar su ceremonia de limpieza de lo que no estaba sucio, pero así se sentía. Las palabras le salían cada vez más sedosas y tragaba saliva forzadamente buscando correr todo eso que se le abultaba bajo la lengua o contra el paladar, pero que no se veía. La garganta se volvía el lugar de la carraspera permanente, porque de alguna manera había que correr eso atragantado.

El cuerpo se movía como si estuviera envuelto en capas de lanas, avanzaba en giros ampulosos, los brazos ya no alcanzaban bien los lados contrarios y un ovillo invisible parecía estar cubriéndolo.

Nada tenía sentido, y físicamente nada era demostrable. Todo funcionaba a la perfección para la medicina, y hubiera trabajado y hecho vida social si esa pequeña molestia multiplicada en todos sus costados no estuviera tan presente. Bajo el brazo, lo vivía como picazón, pero también como roce. El pecho, la espalda, el traste, el empeine o la planta de los pies. Todo llevaba a esa molestia, todo lo protagonizaba, calor, sudor e irritación, el desgaste constante de su humor.

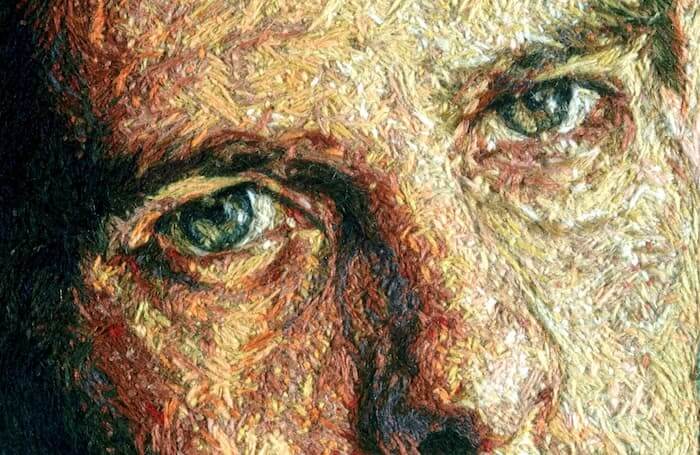

Las manos ya no sentían directamente las cosas, primero picaban y después, al tomar algo, se percibían enguantadas, como si algo las fuera envolviendo. Esto decantó en torpezas de todo tipo y pedidos de disculpas. Cada vez era mayor el hilado que se le iba formando, cada vez más presente el punto que lo iba envolviendo. Nada podía ver, nada podía sacarse, y nada de movimiento podía hacer sin sentir la resistencia de esta tela, ya no simplemente pelusa, que lo iba atando. Y cada punta suelta de esta vestimenta que no pedía se le metía en los ojos, en la nariz, en la boca. Escupía, tosía, moqueaba y lagrimeaba. Su cuerpo se defendía de todas las maneras posibles, hasta que una mañana ya no tuvo fuerzas para seguir repeliendo eso, y de a poco, todos los días, de manera progresiva, se fue quedando más quieto, disminuyendo al mínimo sus funciones, dejando de comer lo habitual y viviendo sólo de lo imprescindible de aire, de agua, de comida. Cuando ya la respiración se le complicó, y el oxígeno fue escaso, difícil, sintió una electricidad en todo el cuerpo, una alerta que no supo entender y entró en un largo letargo. Su espalda comenzó a ebullir, una actividad nueva e imprecisa se empezó a desarrollar, con los días algo tomaba forma, unas alas se iban hilando de a poco.